当文物保护从博物馆的专业领域走进大众日常生活,一场连接指尖与千年文明的守护行动,将在涿州市博物馆同步开启!

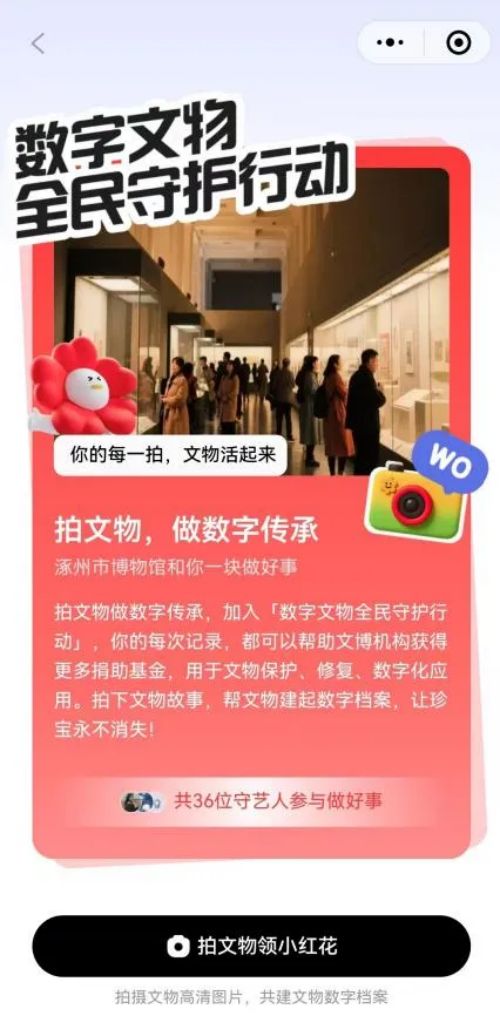

2025年久久公益节期间,“数字文物全民守护行动”以“科技+文物+公益”的创新模式,邀您一同成为涿州市博物馆“数字守艺人”,开启文物保护全民参与的全新篇章。

活动时间

2025年9月3日—10月20日

活动地点

涿州市博物馆场馆内

活动玩法

“一扫一拍一红花”,三步解锁守护新玩法

无需复杂操作,只需三步,您就能从文物的“参观者”变身“守护者”,让文物保护融入日常、成为潮流!

第一步:一键扫码,为博物馆“加热”

走进涿州市博物馆,找到场馆内的小红花码或博物馆专属码(示意图如下),用微信扫码即可一键参与活动。

每一次扫码,都将为博物馆贡献1次“热力值”,腾讯公益将根据“热力值”提供文物守护公益金,直接赋能博物馆的文化遗产传承与焕活工作。

第二步:“拍”文物照,为历史“留帧”

在展厅中遇到让您心动的文物?不妨拿出手机“随手拍”!无论是聚焦文物本体的细节特写,还是您与文物的创意合影,只要选择“拍照守护文物”通道上传,您的照片就将成为文物数字档案的重要组成部分,助力文物打破时空限制,让更多人在线上感受其魅力。

第三步:“领”小红花,为传承“发声”

照片经工作人员审核通过后,您将收到专属的“数字守艺人”电子证书,同时领取公益小红花。更值得期待的是,小红花还能直接“戴”在微信状态上,让您的公益行动被更多人看见,带动身边人一同加入守护队伍!

这场“数字文物全民守护行动”,不仅是一次公益创新,更是文化传承模式的全新探索。

现在,就请收拾好心情,打卡涿州市博物馆,加入“数字守艺人”的行列吧!让我们用指尖的温度,守护千年文明的温度,共塑文化传承的新未来!