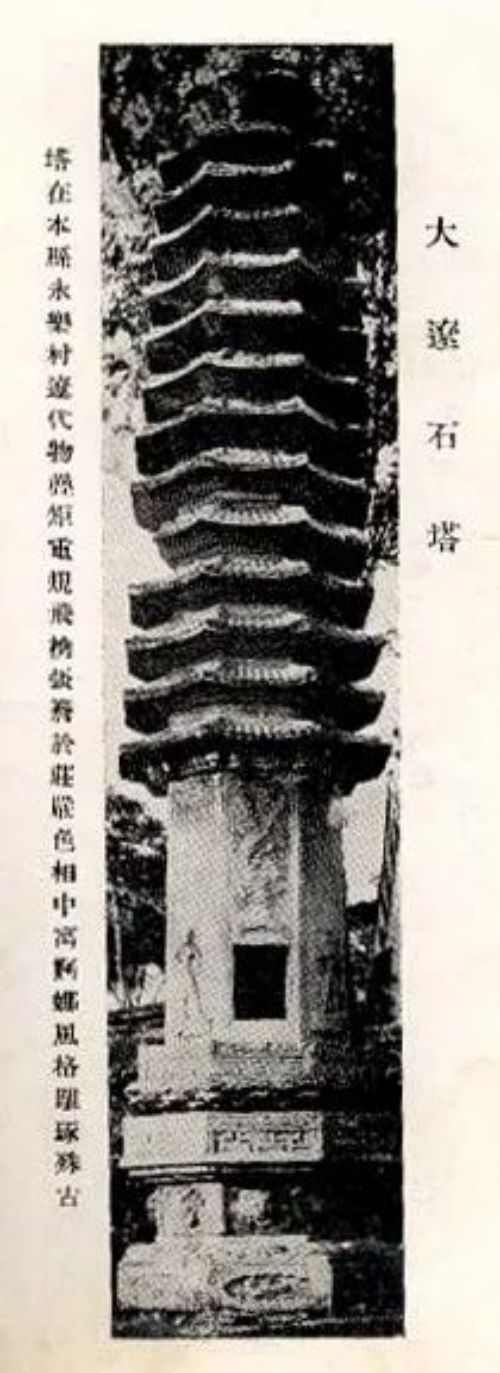

涿州城北的永乐村的东兴寺,曾有一座辽代石塔。塔为经幢式,高6米余,八角,密檐十三层,宝珠顶。东兴寺在辽金称永乐院、明清时称东禅寺、后又改称东兴寺。东兴寺的寺院建筑及这座石塔,同毁于上个世纪六十年代中期。民国年间编印的《涿县志》,刊载了此塔照片,并描述说:“塔在本县永乐村,辽代物。叠矩重规,飞桷张檐,于庄严色相中寓婀娜风格,雕琢殊古”。涿州文物部门于2000年征集到塔身的一段,这件石刻文物现陈列在涿州博物馆《石艺通灵》展厅。

这节塔身为大理石材质,八棱形,高117.5厘米,直径79厘米,每面宽28厘米。塔身纵向从中剖开作二件,中间正中挖空呈龛形,龛内置一石佛像。塔身正面上部浮雕一行龙,周饰云气纹;下部饰一门,行龙作口衔门楣状;门左右两侧(第二、八面)下部各浮雕一护法神(力士)。云、龙和人物的浮雕,布局匀称,线条劲健,刻划细致,堪称辽代石刻艺术中的精品。

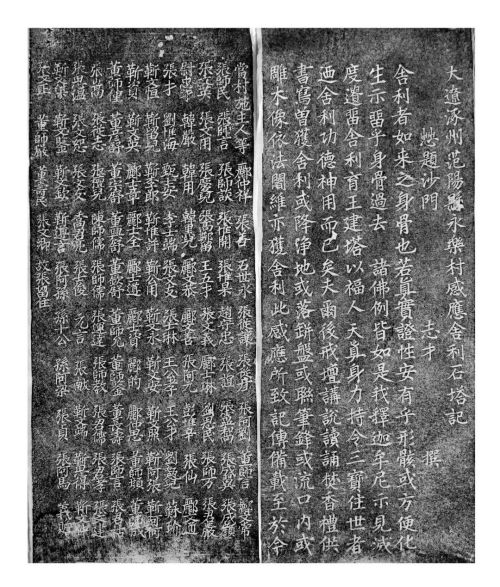

塔身第二面上部至第八面均刻有铭文。其中第二、三、四面镌记文,五、六面镌《大悲心陀罗尼》经文,第七面上部刊本村捐助人题名。石塔记文竖刻正书,“莎题沙门志才撰”,“当郡吴志宣”镌。首题:“大辽涿州范阳县永乐村感应舍利石塔记”。

这篇记文撰写于辽末天庆十年(公元1120年)四月,出于石经山云居寺(辽代属涿州范阳县,今属北京房山区)沙门志才之手。志才乃辽代后期燕京地区著名学僧,现存于云居寺辽代压经塔上的《涿州涿鹿山云居寺续秘藏石经塔记》也是他所撰。这件石塔构件记文前“莎题沙门志才”中的“莎题”,指的是房山的石经山。据明刘侗、于奕正《帝京景物略》谓:“房山县西南四十里有山,曰白带山,生莎题草,又曰莎题山。藏石经者千年矣,故曰石经山”,莎题之号由此而来。关于志才的生平行状,目前仅知清末缪荃孙艺风堂藏有《莎题师造陀罗尼经幢》拓本,后有记文,多磨泐不辨,仅识“莎题师,西马村人,俗姓□氏”数字。推测白带山云居寺应是其晚年修持之地。作为一代学僧,志才能够为永乐村邑众所建的“感应舍利石塔”撰写记文,也从侧面反映了建塔一事在僧俗二众中的影响,及当地佛事活动与中国北方名刹云居寺的关系。

民国版《涿县志》书影

僧志才所撰记文,首言佛骨舍利以福人天之功,再言记传所载因感应而获舍利之事,又叙永乐村佛教邑会数十年来佛事活动中获舍利供奉的过程,后引唐宪 宗时韩愈不信释教,上表谏迎骨而寿不永为例,以斥訾教谤佛者。此记虽为侫佛之文,但征引宽博,叙事简括清晰,议论风生,置于有辽一代释子文章之列,可称为“秀出于林”之木。

辽代永乐村石塔(拓片)

可贵的是,这篇塔记比较详细地记述了一村内的几个佛教邑社,三十多年间相继不辍的佛事活动,真实具体地反映了辽代燕京地区民间崇奉佛教的情况。记文载,辽燕京析津府涿州范阳县永乐村有佛教邑会称“嬴钹邑”,其邑众靳信等,于辽道宗大安三年(公元1087年)二月十五日,建佛祖圆寂道场三昼夜,“以草为骨,纸为肉,彩为肤”,扎制释迦牟尼涅盤像一躯,按照佛教仪式火化后,竟于灰烬中得舍利(佛骨凝结物)十余粒。为供奉这些“感应”而获得的佛骨,大安六年(公元1090年),当村的又一佛教邑会“念佛邑”的邑众,出资于本村僧院建砖塔一座,以奉安葬讫。后来到辽天祚帝天庆九年(公元1119年),后辈又有“螺钹邑”邑众,亦于二月十五日,办圆寂道场七昼夜,并依照前法扎纸佛一尊烧化,竟又得舍利五十八粒。于是邑众舍财建石塔一座,在天庆十年(公元1120年)三月三十日葬讫并刊铭以记之。

记文中载:永乐村僧院还有一所建于大安六年(公元1090年)的砖塔,亦为邑众为供奉舍利所建。此塔早毁,遗址已不能确指,但塔铭有拓本流传。其记文可与石塔塔记辅证合观。其记:“窃闻吾皇汉化,位登九五,远则八方入贡,近则风调雨顺。八叶承条,千龄应运,德感贤臣,匡佐内外,极无不归。然及光宗释典,三教兴焉。今则我释迦牟尼舍利者,如来玄远奥义穷无不尽。天地而堪倚堪托,万类而悉皆从顺。实燕京析津府涿州范阳县任和乡永乐里螺钹邑众,先去大安三年二月十五,兴供养三昼夜。火灭以后,邑长靳信等收得舍利数颗,自来未成办。至第三年,有当村念佛邑等三十余人,广备信心,累世层供养诸佛。各抽有限之财,同证无为之果。遂乃特建宝塔一所,高五十余尺,去当院前堂南面约五步,一级三檐。是日,有当年首领五仙、乔寿、郦翔、董选、张仁思五人,特管两檐砖灰,同成灵记,共结良因。张安民书,于时大安六年庚午岁次甲子朔七月十五日记。”

据两塔记文,可知当时的燕京析津府(今北京)范阳县任和乡永乐里(今永乐村),在道宗、祚帝两朝的30多年中,共出现过嬴钹、念佛、螺钹等三个佛教邑会组织,这些组织前风后继,不时举办佛事活动,邑众们两次舍次建砖塔、石塔各一座,辽代民间崇佛风气之烈,于此可见一斑。文中所叙当时举办的圆寂道场——即火化纸佛的形式,实涉迷信,又谓于灰烬中能得佛舍利,更属虚妄之谈。但时风所至,故妄听之也罢。不过,今天我们从记述中,可以了解到当时佛教活动的具体情形。

辽代崇佛之风最盛,而其陪都南京(开泰元年改称燕京)地区尤甚。当时位于燕京南部的涿州地区,以刊造石经名闻天下的云居寺为首,梵宇栉比,伽蓝处处,几乎成为中国北方佛教活动的中心。当时的涿州,属辽南京路析津府,由于其“畿南首郡,万国襟喉”的特殊地理位置,其佛寺之众多,佛事活动之频繁,均盛于析津府所隶之其它州县。随着崇佛风气的愈演愈烈,佛教信徒的日益增多,燕京地区出现了许多佛教邑会组织,这种组织通称为“千人邑”,目前发现的许多佛教刻石中,都有关于这种邑会社团的记载。这种邑社多由寺院僧人或乡、村头面人物组织成立,通称“千人邑”,其实邑众也许不足千人。至辽代中晚期,在大的邑会组织下,往往设有分支邑社,这些小的邑社多以村、里为组织范围,进行佛事活动。邑社名目众多,多以佛教词语定名,如弥佗邑、弥勒邑、诞圣邑、供塔邑、灯邑等。如上文所述永乐一村便成立过蠃钹、念佛、螺钹三个邑会组织。这些邑会设有邑首、邑长、邑正、邑录等邑会头目,而参加邑会的信徒们,则称邑众或邑子。邑会信徒们,大都是溺佛甚深者,如永乐村诸邑会,自己出资出力,举办圆寂道场,甚至建塔建寺,祖孙承袭,父子相继,竟成一代风气。

其实,这种民间佛教邑会的出现,并不始于辽代,早在北魏时期,有一种叫做“邑义”的佛教基层组织,便与辽代的“千人邑”很相似。辽代涿州地区的佛教邑会始建于何时,不见于史籍,石刻文献中,最早有现存房山云居寺的“重修云居寺千人邑会之碑”首记其事。此碑刊立于辽应历十五年(公元965年),碑阳刻“邑人”王正撰《重修范阳白带山云居寺碑记》,碑阳刻千人邑邑首及邑众的题名。碑记称寺主谦讽“同德经营,协力唱和,结一千人之社,合一千人之心,春不妨耕,秋不废获,立其信,导其教,无贫富后先,无贵贱老少,施有先例,纳有常斯,贮于库司,补兹寺缺”。这是目前所见金石文献中对“邑会”的组织形式、意旨、入会条件、捐施定例的最直接的记叙。

辽代永乐村石塔(局部)

另有应历五年(公元955年)刊制的《北郑院邑人起建陀罗尼幢记》中,其题名中有邑录、邑人及女邑近百人。此幢发现于今北京房山区长沟镇北郑村的一座辽塔内,长沟镇辽代隶涿州范阳县,称西北乡,于此可知,当时的这种佛教邑会,已遍布燕南乡、村。

原立于涿州城北隅云居寺塔侧的《大辽涿州云居寺供灯塔邑记》碑文,则记述了乾统十年(公元1110年)九月,涿州城的“灯邑高文用等,与众誓志,每岁上元,各揆己财,广设灯烛,环于塔上,三夜不息,从昔至今,殆无缺焉”。又记“供给邑僧义咸等,于佛诞之日,炉香盘食,以供其所。”据上引可知,名称不同的邑会,奉祀佛祖的形式也不同,如灯邑则燃灯不息为奉,而供塔邑则于佛诞日以炉香盘食为供。

这种民间社团式的佛教邑会,至辽代末年最为兴盛,而经过了辽末兵革和宋、金对峙燕京的迭相经略,到了金代,渐超式微。目前所知,仅有金初天会年间的《智度寺邑人供塔碑》,曾记有邑人助资供塔之事。据此可知,金代初年,承辽末之余绪,这种佛教邑会活动,还继续了一段时间。

杨卫东