涿州博物馆的《陶韵炫彩》展厅,是陈列涿州东汉家族墓出土彩绘陶器的专题展厅,这个家族墓曾在2004年出土了39件彩绘陶器,经遴选后布置在这个展厅内陈列,其中有两件镇馆之宝——“彩绘陶神灯”和“彩绘陶镜台”。

东汉彩绘陶神灯出土情形

汉代实行厚葬,有“事死如生”的葬俗礼制,彩绘陶器在东汉最为流行,专为随葬而制作的的人物、动物、家畜、家禽的形象,生动逼真、富于情趣并颇具艺术创造,在汉代盛极一时,成为当时一种特殊的社会文化。东汉家族墓的明器有生活中的楼阁、房屋、粮仓、灶台、用具、家禽等,可谓一应俱全,为的是让墓主人死后能够继续过着在世时的生活,仍然是高屋广厦、珍馐美味、猪羊满圈、鸡鸭成群。

东汉家族墓出土文物为涿州提供了丰富的馆藏,观众走进这个展厅,就立刻被所陈列的彩绘陶器所吸引。

这是一批充满着农家气息的明器:你看那陶犬,仰天长啸,项上有圈,腰间有带,背上有环,可穿绳牵之;公鸡和母鸡的造型明显有别,公鸡昂首挺立,母鸡则呈温柔之态,但它们的脚爪却是带蹼的鸭爪造型;还有那陶猪圈、陶灶、陶猪,分明是生活实物和实景的再现……而令观众长时间驻足观看的,就是彩绘陶神灯和带支架陶镜台。

先说彩绘陶神灯,器形通高130厘米,底座直径45厘米,上口直径15厘米。瓶体由上下四组套接而成,各层均在口沿部或外壁贴塑彩绘塑像,可分为九层,为涿州市首次发现,其形体巨大,造型独特,装饰精美,堪称填补空白的文物孤品, 在墓中放置彩绘陶神灯,显然并非普通意义上的灯,它象征着生命不息、灵魂不灭,即人们所说的“长明灯”。

从器形结构上看,这件陶神灯与魂瓶相似。魂瓶,又称“谷仓罐”或“堆塑罐”,是流行于三国孙吴至西晋期间的一种形式独特的随葬品,用以作为亡魂的“归依之所”,一般在口沿以上堆塑楼阁、房屋、人物、飞鸟、走兽等,有的还有佛像和其他的装饰图案,是为了祭奠死者、超度亡灵而专门烧制的随葬明器,多出土于江苏、浙江两省。

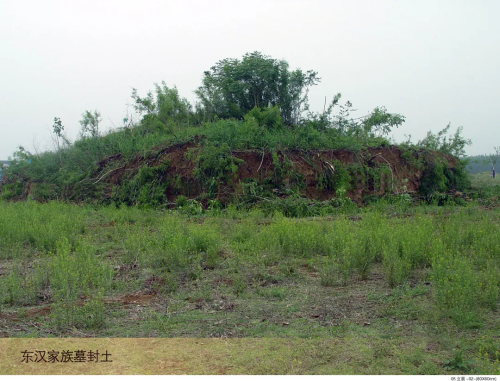

东汉家族墓封土

那么这件器物为什么定名为“灯”而不是“瓶”呢?通观器物上下,既找不到任何一处有“瓶”的形状,也无所谓亡魂“归依之所”的容身之处。它集多种装饰于一体,图案复杂,造型奇特,层层装饰之上,最后收笔的是一个灯盏,其寓意不言自明,即“神灯”。但它与魂瓶之间,两者应该有着某种相同或相近的渊源关系。

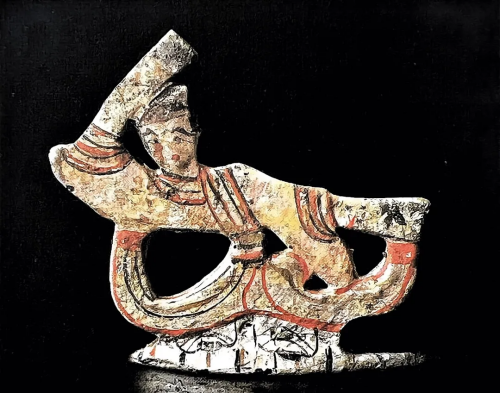

东汉彩绘陶神灯(局部)

这件彩绘陶神灯的装饰,比一般的魂瓶更为繁复:第一层在四周塑马术骑俑、舞伎、飞鸽、玉兔和东海黄公打虎;第二层塑猴子爬树、飞龙、叠罗汉、骑羊和马上射箭;第三层以马术骑俑为装饰;第四层至六层以舞伎、抚琴俑、说唱俑为主;第七和第八层塑万年青神树;第九层安排一个灯盏,作为神灯盛油的地方。通过对它周身装饰的考证,其装饰应该不是工匠们的即兴创作,而是表达了具有强烈的时代特征与鲜明艺术特色的主题,即汉代“角抵百戏”。

古老的角抵犹如今天的“摔跤”,早在春秋战国时就已出现,发展到汉代的“角抵百戏”,其场面之热烈,演出內容之丰富,都已达到相当的规模和水平。东汉杂技更为繁盛,开始把“角抵诸戏”称为“百戏”。《后汉书·安帝纪》载:延平元年十二月“罢鱼龙曼延百戏”,是百戏之名的最早记载。

汉武帝时,为了发展“百戏”,他采取了一系列措施,设立了乐府,广泛收集民歌或配写歌词和曲调,安排演出等等。汉武帝还在太常寺设立了散乐专部,加强对“百戏”的管理,并且还在朝延内专门设置了俳优,集优秀艺人进行节目加工和演出,还兼蓄西域等外族歌舞、杂技和幻术,以丰富“百戏”的演出。

这件彩绘陶神灯的装饰,在第一层的装饰中有东海黄公打虎的造型,可以说它是角抵百戏内容的重要依据。据东晋葛洪的《西京杂记》记载:东海人黄公,年轻时练过法术,能够抵御和制伏蛇、虎。后来把它采入宫廷,作为角抵戏的一个节目。鉴于《东海黄公》是汉代角抵戏的代表性剧目,这件彩绘陶神灯的装饰上又有相应的造型,可以说明它周身装饰应该是角抵百戏的内容。但是,为什么东汉家族墓中陪葬这种精美繁复的陶神灯呢?是显示墓主人的富有,还是寄托着某种祈望?可惜这些谜团一时难解。

东汉彩绘陶神灯(局部)

再说带支架陶镜台,高1.14米,由底座、支架和镜三部分组成,其中陶镜的造型来源于铜镜。陶镜是绑在一块长形的陶质的板条上,镜的上下边缘均有陶质护托围拢着镜子,板条上均匀地钻着孔,板条下插在长形的陶筒里,就像宝剑插入剑鞘一样。陶筒身上也均匀地钻着孔,且与板条的孔等距相同,而陶筒则镶在一个方形底座上。如果想让陶镜高一点,向上提升板条后,将孔与陶筒的孔相对,用小木棍横穿其孔,使板条与陶筒固定就行了。如果想要镜子低一点,将板条往下来,对好孔后也用小木棍横穿即可,这样的架子可根据人们的需要随意调整陶镜的高低。

镜子,是古代人们用以照面饰容的主要用具,与人们的日常生活有着密切的关系。商、西周和春秋时的铜镜,都有零星发现,战国开始盛行。到了汉代,由于日常生活的大量需求,加之西汉中叶后经济飞速繁荣,铜镜制作产生了质的飞跃。所制铜镜工艺精良,质地厚重,镜背铭文、图案丰富多样。后经唐宋时代两次发展高峰,到明清时期,随着近代玻璃的诞生,铜镜逐渐淡出历史舞台。

环顾中国铜镜的发展史,这种带支架的铜镜,在古代文献里,或是在国内的各个博物馆里,乃至古典文学以及古代题材的影视片里,都未发现古人有使用这种带支架的镜子的,那为什么这件陶镜制成这种形式?是仿照墓主人生前之物制作,还是出于丧葬习俗?还是事出有因?这些疑问目前都没有得到合理的答案。

彩绘陶神灯和带支架陶镜台后来均被专家评定为国家一级文物。面对如此珍贵的文物,观众不禁要问,它们陪葬的墓主人和东汉家族墓又是什么情况呢?

东汉彩绘陶神台

时间回到了2004年。当年5月14日的这一天,涿州市开发区某工厂在平整场地时,发现了一片东汉家族墓群,该厂停工立即报告。涿州市的考古队员们闻讯赶来现场,开始了考古勘查。东汉家族墓的地表特征是一座隆起的土丘,即墓的封土,高7米、直径20米、占地面积314平方米,封土之下有5座古墓。考古队员们经过文物勘探,又在封土周边发现了28座东汉古墓。在河北省文物局专家指导下,他们抢救清理了15座古墓葬,共出土随葬品137件。其中在封土下的1号墓中,就出土了包括彩绘陶神灯和陶镜台在内的彩绘陶器共39件。

那么这个1号墓的墓主人究竟为何许人也?这也是考古队员们非常关心的问题。1号墓为中字形券顶砖室墓,总长23.34米,由墓道、墓门、甬道、前室和后室组成。前室与后室之间设甬道,后室为拱形穹窿顶,墓室为长方形,高2.2米、南北长3.3米、东西宽1.5米。

在考古队员进入1号墓的那一刻,他们惊呆了:这个墓内有数量众多的彩绘陶器陪葬品,分别放置在前室左右两侧、甬道之间以及后室之前,共有陶器50件,其中有彩绘陶器39件,夹砂红、灰及泥质灰陶器11件。在39件彩绘陶器中,有彩绘陶神灯1件、陶镜台1件;羊形溺器、陶盉、陶灶、陶甗、陶盘、陶镜、陶圈、陶犬各1件,陶楼、陶禽各2件,陶猪3件,以及陶壶、陶釜等器物——整个是一座文物宝库。

在近两千年的岁月里,古墓相安无事,只有地表树木的根系向下蔓延,渐渐地从墓葬的砖缝中钻出而进入墓道,却没有盗墓者来惊扰古墓,这些陪葬品就一直默默地陪伴着墓主人,始终保持着当时下葬时的摆放布局,彩绘陶神灯、带支架陶镜台的色彩依然艳丽,只是陶镜台的支架已折断为两截。

当考古队员精心整理墓中棺椁之时,他们心中感到非常的遗憾:葬具木棺已朽,仅见棺钉,尸骨严重腐烂,已无任何可考之物,故墓主人的性别、姓名、年龄及身份等信息不详,所以墓主人何许人也,这是什么家族墓无法定论。如此规模的东汉家族墓,出土文物之多、精美至极,根据这一特点来分析,至少说明这片家族墓应是涿州东汉时期家境特别殷实的富家大户。

涿州东汉时期的历史名人有汉昭烈帝刘备、汉桓侯张飞、东汉政治家卢植等,其中以卢植为始祖的卢氏家族,是史家所说四海大姓崔、卢、王、谢世家大族之一。但据有关资料记载,卢植死后只用布单裹体、土穴埋葬、不用棺椁,一切从简,而1号墓的墓室格局和陪葬品之多,似乎与卢氏家族无关。那么它又是谁呢?查遍涿州方志方面的资料,均未发现任何家族墓葬类信息的记载。

也许有一天,在涿州或是在国内又出土了与这两件相对类似的文物,那么就能为我们研究它们提供一条可参考的路径,在这之前,我们和这两件文物之间仍旧隔着一层神秘的面纱。

张立国