“笔墨纸砚”是中国传统文化中的“文房四宝”,从古至今就有很多的讲究。近年来,我国经济繁荣,文化复兴,俗话说“盛世收藏”,收藏活动逐渐成为人们关注的焦点,而其中,“文房”尤其是“砚台”的收藏更成为热点。古砚以端砚最受青睐,端砚是广东肇庆(古称端州)产的砚石所制,最有名的端砚中,还有一种和涿州的卢坤有着密切的关系呢。

关于卢坤,方志上说:卢坤,字静之,号厚山。涿州人,生于清乾隆三十七年(公元1772年),卒于道光十五年(公元1835年)。嘉庆四年进士,翰林院庶吉士,嘉庆六年授兵部主事,后任粮储道、广东惠、潮、嘉道,山东兖、沂、曹、济道,湖北按察使。道光元年,任广西巡抚。次年任陕西巡抚,道光九年任湖广总督,道光十二年任两广总督,兼广东巡抚。卢坤和端砚的这段故事,就发生在他在广东巡抚的任上。

端砚有很多品种,大多以产石的具体地点命名。最有名的产石点叫“水岩”,又叫“水洞”“老坑”。从这名字上就知道,这个洞在峭壁上,水大的时候,洞口就淹没到水里了。“老坑”,是说开采的历史很悠久,大概从唐朝就开采啦。

话说在清朝道光十三年,即公元1833年,端州发了大水,洪水决堤,冲毁农田屋舍,百姓流离失所,民不聊生。遇到如此灾情,按例要朝廷组织赈灾。但国库空虚,赈灾措施一时难以到位。自古端州人民就以勤劳坚韧、自力更生的品格著称,此时由乡绅代表提出请求,要开采“老坑”砚石,售石集资,以工代赈。因为“老坑”平时是禁止开采的,历代每有开采,所得均要上缴朝廷,作为“贡品”。卢坤时任两广总督兼广东巡抚,便与同僚商议,上报朝廷,批准了民众的请求。于是便有了历史上这次著名的开采,所出砚石被称作“卢坑”。

有关“卢坑”,文献上多有记载。

清代学人吴兰修《端溪砚史》记:“道光十三年(公元1833)冬,端州人请开水岩,以工代赈,宫保卢坤许之。于十一月二十七日开工,次年(公元1834年)正月初十日取石。三月初十日,水涨封坑。”

卢坤也为《端溪砚史》亲自作序,序文不长,不到两百字,全文如下:

道光癸巳,西潦再溢。濒江庐舍,荡析离居。是冬端州民请开砚坑,以工代赈。谋于守令,皆曰善。乃于十一月二十七日汲水,正月十日采石,三月十日泉至而毕。苏子瞻云:千夫挽綆,百夫运斤,篝火下缒,以出斯珍。洵矣艰哉。得石稍纯者,治三百余砚,分饷故人。余数十砚,他日归舟窃比郁林石耳。石华博士精于品鉴,成端溪砚史三卷。生于斯地,会逢其适,萃诸前闻,证以目验。考端石者,此其衡矣。爰记年月以为是书缘起云。甲午秋涿州卢坤序。

“卢坑”出品的端石,后世评价很高。甚至有人将“卢坑”定为端砚的“古今第一”。

清代光绪年间学人孙森著有《砚辨》一书。该书“自叙”中说:

大西洞,精华内蕴,愈出愈奇,为前人所未见,他洞所不及。迨道光时卢制军重开,直达岩腹下层,石悉成冻,以冰纹冻为异品。……今石工即名曰“卢坑”,定为古今第一。……兹得卢坑异品,而昔人目为绝品者,俱不足擅美矣。

卢坤序《端溪砚史》书影

宣统《高要县志》录《清稗类钞》所记,卢坑“得石佳者三百余砚,有青花、鱼脑冻、蕉叶白、天青、冰纹、火捺、马尾纹、胭脂晕、石眼诸品。”

事实上,自清朝道光以来,流传的民间的“卢坑”端砚一直是收藏家追逐的精品,倍受推崇。一些逐利之徒也往往把端砚品质稍好的妄称“卢坑”。“卢坑”也就和“熊坑”(明末熊文灿)、“张坑”(清末张之洞)等成为“老坑”标志性的品牌。

“卢坑”之所以为后世津津乐道,除了其开采过程、自身品质的原因,也与卢坤的自身名望、为官政绩有一定关系。卢坤礼义传家,经文纬武,忠孝两全,修身笃雅豁达而宅心忠厚,历事老成练达而明敏有为,平乱除凶秉恤民之心,卫国御夷献爱国之诚。可谓:“久著劳绩,名德浩滂。”

道光初,新疆回部首领张格尔发动叛乱,事败出境,后又于道光六年(公元1826年)率兵入侵,占领新疆喀什噶尔、叶尔羌、英吉沙尔、和阗等四城。清政府决计进剿,遂以卢坤熟悉陕甘情况,驰命在家守制的卢坤立刻进京。道光帝命卢坤去陕甘为大军围剿张格尔准备军需、粮饷,并负责相应运输事宜。他圆满完成了此项使命,于次年被授衔,赐一品顶戴。道光十年(公元1830年),卢坤擢湖广,任内在盐运、治理河道等方面多有建树。道光十二年(公元1832年),卢坤镇压以赵金龙为首湖南江华县瑶族联络广东瑶族起义有功,清廷赐其双眼花翎、并世袭一等轻车都尉,同年九月调任两广总督、兼属广东巡抚。

道光十一年(公元1831年),湖北大水,时任湖广总督的卢坤委托署汉阳府同知周存义办理赈务,其办法是先动碾仓谷,在城内开三厂散米。自九月十日在城内适中宽广之处设粥厂三处,煮粥接济灾民。这三处粥厂自开厂起,至次年三月二十九日止,共煮米22828石,用银71438两,设厂七个月,救活数十万人。

道光十三年(公元1833年)8月,英船非法进入我国广东内河,我海防炮台开炮轰击以示警告,而英船随拒随行、直到黄埔停靠。卢坤派兵设关卡堵住英军退路,英军胆怯,只好认罪,被卢坤派兵押送出境。同时,卢坤在广东沿海组织抓捕鸦片烟商,严厉打击鸦片贸易。

道光十五年(公元1835年),卢坤考虑到英军将继续挑衅,遂命人在珠江入海口附近修筑多处炮台,并加强所辖兵士的军事训练,以备战事。同年,卢坤病逝于广州任所,终年六十四岁。卢坤逝后,清廷赠其太子太师、兵部尚书,谥“敏肃”,于道光十七年(公元1837年)葬于涞水城北。在涿州市东丁市口曾建有敏肃公祠,大学士阮元撰写碑铭并作序。裕鲁山廉访(裕谦)寄联挽之云:“旷典迈千秋,带砺台衡,天锡殊纶荣卫霍;仁恩周十省,韬钤黼黻,人从华屋仰皋夔。”

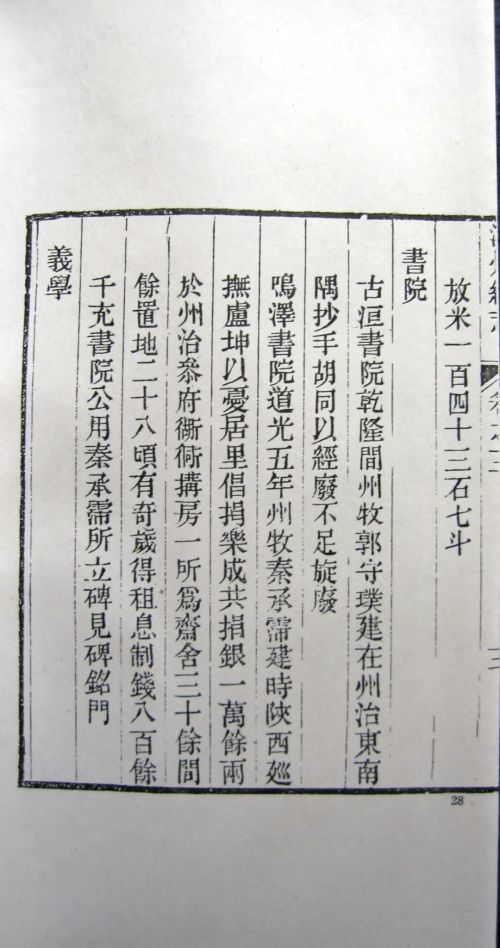

光绪元年刊《涿州续志》书影

据记载,卢坤撰有《秦疆治略》,纂有《广东海防汇览》。

卢坤文韬武略,除了政绩卓著、屡建战功外,在发展文化事业上也享有很高声誉。道光十四年(公元1834年)卢坤在任两广总督期间曾用紫、蓝、朱、绿、黄、墨六色套印《杜工部集》25卷,是历代套印色数最多的一个本子。黄永年《清代版本图录》有收录。“衣冠奕叶范阳第,诗礼千秋涿郡宗”,卢坤无论在哪里做官,都不忘自己的祖先,并为故乡涿州办了不少实事。

乾隆年间,涿州知州郭守璞在城东南抄手胡同创建古洹书院,因经费不足而停办。道光五年秦承霈调任涿州知州,拟恢复古洹书院。由于经费不足,决定捐资办学。当时卢坤任陕西巡抚,因母丧在家守孝,秦承霈就去卢宅拜访,商量捐资兴办书院之事。卢坤极力赞成。倡捐乐成,捐银一万两。秦承霈用这些捐款在城内参府胡同购范姓旧宅一座,改建成新房三十余间,余款置地28顷,年得租息制钱八百余千,充书院公用。因涿州城东北有方圆十五里的“鸣泽渚”,是“涿水萃秀之区”,书院即命名为“鸣泽书院”。秦氏撰写了《涿州鸣泽书院碑记》,赞扬卢坤“维桑与梓,必恭敬业”。“鸣泽书院”教书育人达八十三年,培养了数代英才。涿州当地学人康宪周捐资置产、创设义学,年虽八十高龄仍敦行不怠,州里父老乡亲要给他树碑立传。卢坤闻知“故乐为序”,亲自撰写了《康宪周先生设立义学序》,大为颂扬:“有望于有志人心风俗者,能如先生之所行,将见成人有德,小子有造,比户可封,宇内皆成仁里,共襄我国家化民成俗之至意,岂不懿欤!”

卢坤死后,谥敏肃,赠太子太师、兵部尚书。道光十七年(公元1837年)三月二日葬于涞水城北。清代硕学鸿儒、大学士阮元撰写碑铭并作序。民国版《涿县志》载:“卢敏肃公祠,在城内大街东丁市口内。道光十七年遵例建。”可见,当时涿州城内曾建有卢公祠,可惜今已不存。涿州文物保管所碑廊中存有清道光二十四年《岁修租碑》,上刻《学宫捐输租地记》一文,其中有涿州“学宫倾圮已久,……十七年夏州人卢部朗端黼捐资请修……”的记载。卢端黼就是卢坤的长子。卢端黼还编有《厚山府君年谱》(即卢坤年谱),有道光年间刻本传世。卢氏家风不坠,文脉绵长由此可见一斑。